流石Café

流石Caféとは?

流石Café(さすがカフェ)とは 、医療法人ゆうの森が主催する在宅療養に関する研修会です。在宅医療・介護スタッフの知識とスキルが向上すれば、 地域全体の在宅療養の質が向上します。「さすが!」と言われる在宅医療・ 介護スタッフを増やすことで地域に貢献したい……そんな想いから、この研修会を開催しています。

最新の流石Café

第32回 DXとAIが変える介護・医療現場のイマ 終了

介護・医療分野でのDX・AIの具体的な取り組みや、導入の工夫、今後の展望などをご紹介いたします。

介護・医療・地域包括ケアに携わる皆さまと共に、これからの現場づくりを考える機会としたいと存じます。ぜひご参加ください。

【日時】令和8年1月21日(水) 18:30~19:45 (Zoom入室は18:15から)

【参加方法】オンライン(Zoomウェビナー)

【参加対象】どなたでもお申し込みいただけます

【参加費】無料

【申込締切】開催当日まで申し込み可能です

オンデマンド配信はございません。当日のみの配信となります。

これまでの流石Café

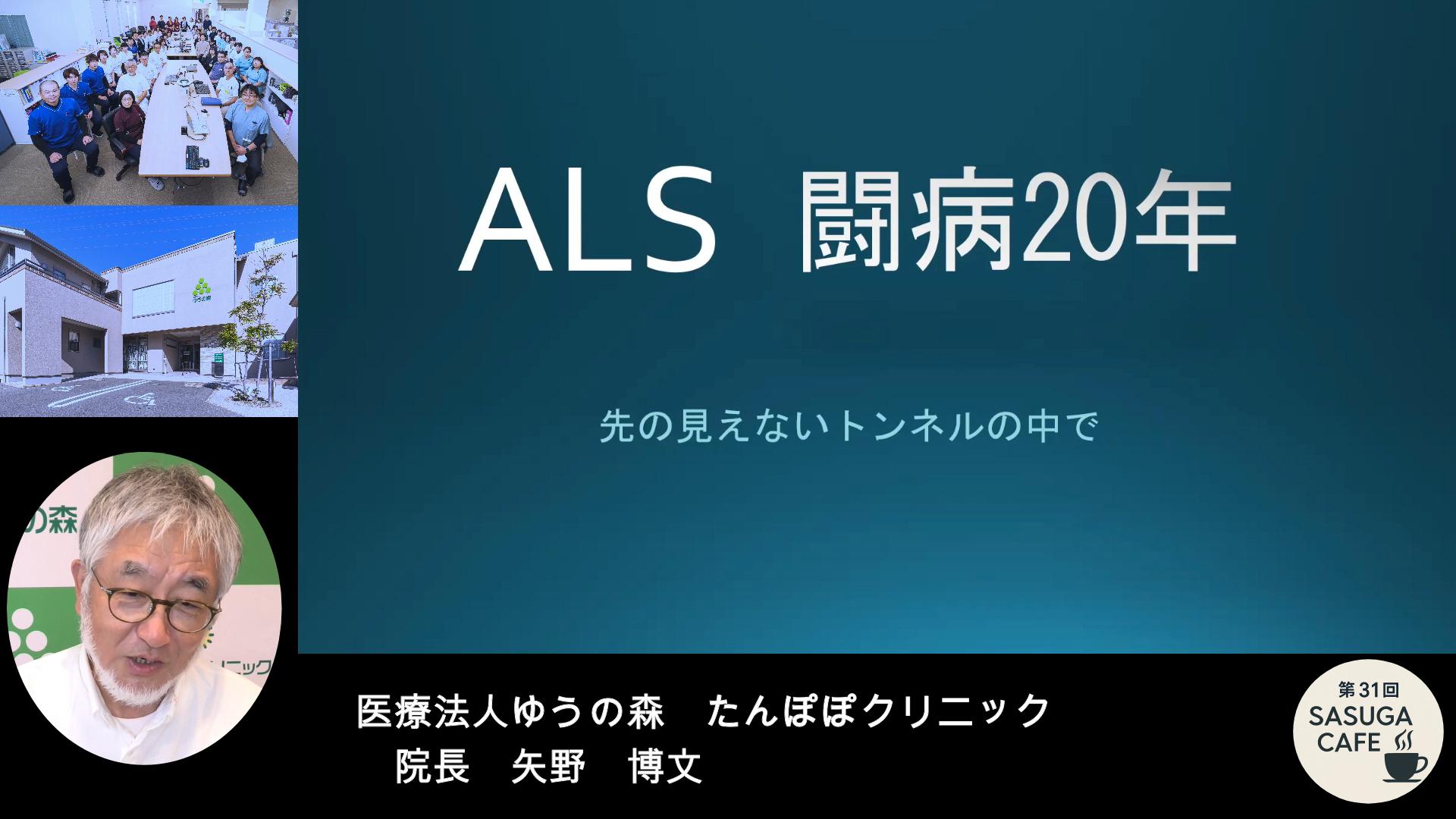

神経難病患者を支える在宅医療のいま

神経難病の患者様に焦点をあて、各分野のシンポジストの皆様から闘病生活の記録や、活用できる社会資源・支援体制、さらには各職種や施設の役割についてご発表いただき、ディスカッションを行いました。多職種の皆様にご参加いただき、多くの貴重なご感想をお寄せいただきました。

こちらから、アンケートをご覧いただけます。

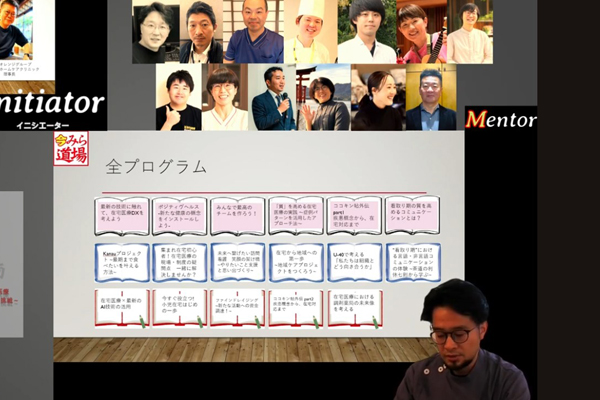

いますぐ役立つ!在宅医療未来道場2025in松山 番外編

30回記念 特別編

2014年6月に第1回目を開催し、今回で30回目となる流石カフェを記念した特別編。これまでの流石カフェの歩みを皆様とともに振り返りました。 また今秋、松山市で開催予定の「いますぐ役立つ!在宅医療未来道場」(通称:いまみら)について取り上げました。ゆうの森の講師たちがそれぞれのセッション内容について紹介したり、イニシエーターの先生方からのメッセージ動画をお送りするなど、「いまみら」開催への機運を高める配信となりました。

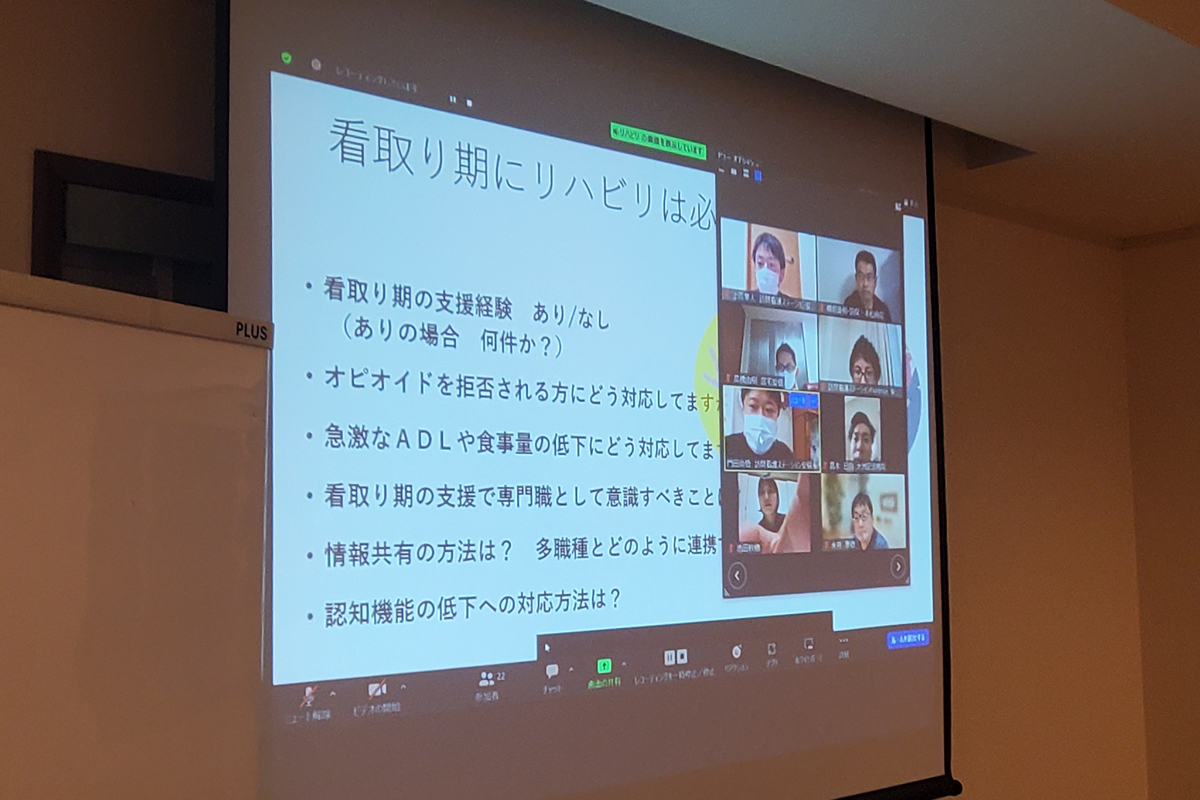

看取りの質を高めるために・・・私たちにできること

介護支援専門員や看護師・リハビリ職などそれぞれの職種の立場から日々の関りを振り返り、看取りの質を高めるために専門職としてできること、また一人の人間としてできることは何か・・・

患者さんの不安をどのように取り除くか、信頼関係の構築方法、患者さんの思いをどのように引き出すかなど・・・皆さんでディスカッションを行いました。

最期まで口から楽しむ食支援の未来 ~嚥下食の実践報告とライブキッチン~

最期まで口から楽しみながら食べる支援を実践されている、総合在宅医療クリニック 管理栄養士 安田和代 氏と、桜十字病院 口から食べるプロジェクト 専従看護師 建山幸 氏にご登壇頂き、支援の実際から最新の嚥下食の事情まで、それぞれの地域での先進的な取り組みを実践報告をしていただきました。

都合により、第11回 嚥下食メニューコンテストでグランプリを受賞した当院の西村調理師、越智管理栄養師による嚥下食のライブキッチンは実施できませんでしたが、動画で調理の様子が紹介され、プロの技に目が釘付けになりました。

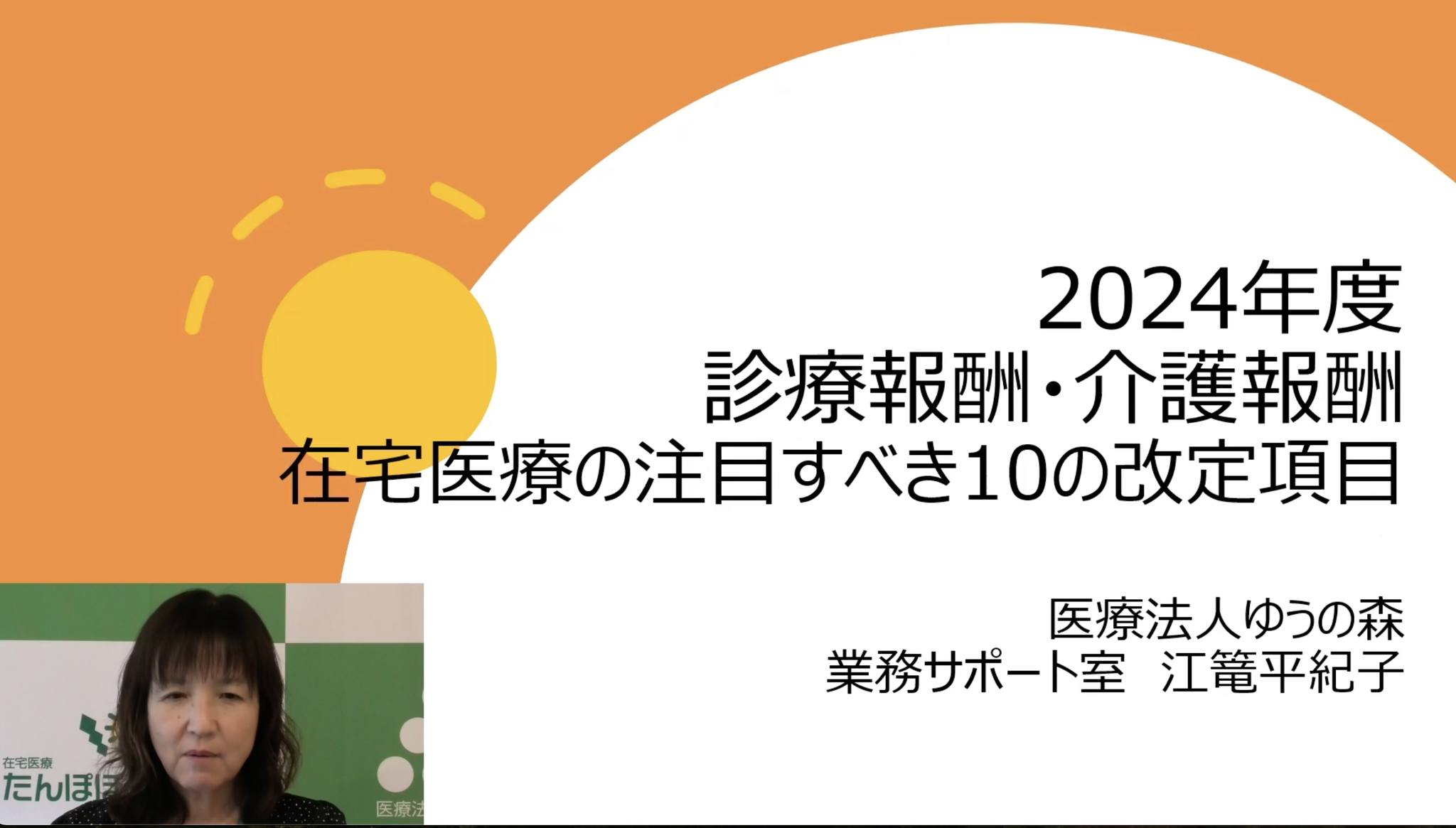

"2024年度診療・介護報酬改定" 注目したい在宅関連報酬の10の項目!!

在宅医療の世界で働く私たちにとって重要なターニングポイントとなる診療、介護、そして障害サービスの報酬改定。2024年に実施されたこのトリプル報酬改定は、

在宅クリニックや訪問看護ステーション、病院の地域連携室、そしてケアマネジャーたちにも大きな影響を与えます。

その改定のポイントと日々の業務にどう活かせるのかのヒントを、『たんぽぽ先生在宅報酬算定マニュアル』の執筆者の一人である江篭平紀子がわかりやすく解説しました。

全国から460名もの方がご参加いただき、関心の高ささが伺えました。

The beginning

第1回 在宅医療10のコツ/第2回 意思決定支援/第3回 看取りのARE CORE(アレ/コレ)

令和5年度のテーマとして「The beginning "在宅医療"」を掲げ、より質の高い関わりやシームレスな連携を目指して、3回シリーズで在宅医療のポイントやコツを一緒に考えていきます。

第1回目は、在宅医療にかかわる専門職が知っておくべき在宅医療のポイント10個を解説しました。第2回目は、本人と家族の意向が違うケースなどについて、参加者の方と活発な意見交換ができたように思います。第3回は新しい形式でお話しし、80名以上の方が熱心に参加されました。

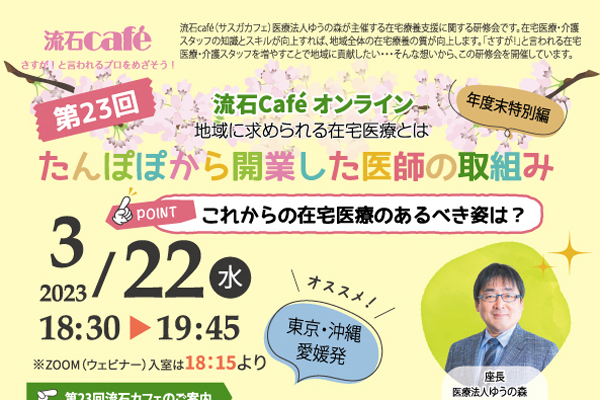

地域に求められる在宅医療とは ~たんぽぽから開業した医師の取組み~

年度末特別編として、当法人で研修し巣立っていかれた、東京・沖縄で開業し各地域でご活躍中の3名の先生方をお迎えして開催しました。地域の特性や課題、またその地域に根差した医療がどのように展開されているかなどディスカッションを行いました。また、事前に申し込みいただいた方には、オンデマンドでの配信も行い、当日参加できなかった方にも様子をお伝えすることができました。

~みんなで支える在宅医療~ みんサポ

【MSW・ケアマネジャー・訪問看護師 編】

様々な職種の関りが必要な在宅での療養。第22回は「認知症・独居・身寄りのない方」の支援について、関りを通し多職種が何を感じ、どのようなサポートをしてきたのか振り返りました。Zoomを通じて、参加者のみなさんとのディスカッションも行い、活発な意見交換が行われました。

~みんなで支える在宅医療~ みんサポ

50名を超える方にご参加頂き、「看取り期における関わり」「寄り添う支援とはなにか」「生きがいとはなにか」「患者さんの不安をどのように取り除くか」など、多職種のそれぞれの視点からお話させてもらいました。

テーマ発表の後にリハビリ職、ヘルパー、マッサージ、管理栄養士の職種に分かれてのディスカッションも行い、大変充実した内容となりました。

【ビギナー】在宅医療でここまでできる!!ゆうの森の取り組み 前編/後編

【ビギナー+】在宅医療で抑えておきたいポイント/患者の在宅移行支援の実現と患者・家族

流石カフェ史上初めての試みとして、4回シリーズで「流石カフェ ビギナーシリーズ」を開催しました。

これまでの当院での取り組みや、在宅医療に関する報酬、在宅移行のポイントなど盛り沢山の内容をシリーズでお伝えしました。

毎回100名以上の方々にご参加いただき、質疑応答のコーナーも盛り上がりました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。